……いや、もう、いらないのかも。

ふたりは大学卒業後、名監督への弟子入りとYouTubeでの発信という真逆の道を選ぶ。

受賞歴、再生回数、完成度、利益、受け手の反応――

プロとアマチュアの境界線なき今、作品の質や価値は何をもって測られるのか。

ニュースNews

ニュースNews

- 2021/9/1

最新情報は公式ツイッターでご確認ください。 - 2021/8/5

【雑誌掲載情報】本日発売のTarzan最新号に朝井さんが登場。『正欲』に繋がる、性学の特集で、フェティシズムについて、専門家のかたと対談しています。(新潮社) - 2021/7/30

【書評情報】本日「よみタイ」に朝井リョウさんの書評記事が配信されました。各界の読書家が「心が救われた本」を語る特集企画「しんどい時によみタイ 私を救った1冊」。朝井リョウさんが、しんどさに襲われた時『ちいかわ』と『不寛容論』を読む理由とは?(新潮社) - 2021/7/19

【記事掲載情報】本日、岐阜新聞「西暦2161年 未来へのメッセージ」に朝井リョウさんの記事が掲載されました!『正欲』に通ずるお話をされています。(新潮社) - 2021/7/19

【締め切り迫る!】『正欲』読者プレゼント、応募は7月末必着です。お早めに!プレゼントのクリアファイルも製作中です! (新潮社) - 2021/7/13

【オンライントークイベント開催!】8月13日(金)19時半より作詞家、小説家の児玉雨子さんとの刊行記念オンライントークイベントが行われます。『正欲』サイン本付きチケットもありますのでお早めに。詳細はこちらから(新潮社) - 2021/7/6

【記事掲載情報】カルチャーメディア「TOKION」に朝井リョウさんのロングインタビューが掲載されました!(新潮社)【日本語版】https://tokion.jp/2021/07/06/tokinooto-vol14-ryo-asai/【英語版】https://tokion.jp/en/2021/07/06/tokinooto-vol14-ryo-asai/※英語版については言語の設定が日本語であれば、上記リンクをクリックしても日本語の記事に遷移されます - 2021/6/24

『正欲』に登場する岡山県。その地域の中国新聞(デジタル版にも)に、インタビュー記事が出ました。本日朝刊の文化面11ページに大きく掲載されています。(新潮社) - 2021/6/22

カドブン2021年6月号掲載の吉田大助さんによる『正欲』書評がこちらからも読めます。発売から3ヶ月になる今も、続々取材を受けております。記事になる時をどうぞお楽しみに。(新潮社) - 2021/6/22

「本よみうり堂」の「キリンのコラム」にて、『正欲』が紹介されています。書き手である「おじキリン」さんの柔らかい語り口にも注目です。(新潮社) - 2021/6/19

「小説トリッパー」2021年夏号のブックレビューに、『正欲』の李琴峰さんによる書評が掲載、高津祐典さんの「エンターテインメント季評」でも取り上げられています!ありがとうございます!!(新潮社) - 2021/6/12

【重版御礼!!】『正欲』、さらに4刷が決まりました!西加奈子さん、オードリー若林正恭さんのコメント掲載の蛍光色の増刷帯で、6月下旬に出来上がります!また、朝日新聞土曜読書欄の「売れてる本」でも紹介されました。評者は武田砂鉄さんです、ありがとうございます!(新潮社) - 2021/6/5

【明日の早朝、ラジオ出演!キラキラ】NHKラジオ第一放送「マイあさ!/三宅民夫のマイあさ!」「サンデーエッセー」に朝井リョウさんがご出演します。ご登場は6月6日(日)朝6:41~。https://www.nhk.or.jp/radio/どうぞお楽しみに!(新潮社) - 2021/6/4

【書評掲載情報】先週末26日、東京新聞夕刊「文芸時評」に伊藤氏貴さんが『正欲』を取り上げてくださいました。まだまだ話題が盛り上がっています!(新潮社) - 2021/6/4

【本日20:00~ラジオご出演】FM802「802 BINTANG GARDEN」「BOOKSMASH -朝井リョウ 編-」(DJ樋口大喜)にこのあと夜8時から朝井さんがご出演されます!お楽しみに!(新潮社) - 2021/6/2

朝井リョウさんが、『正欲』について語ります!NHKラジオ第一放送「マイあさ!/三宅民夫のマイあさ!」「サンデーエッセー」にご出演します。ご登場は6月6日(日)朝6:41~。放送は番組HPhttps://www.nhk.or.jp/radio/またはラジコでも聞くことができます。(新潮社) - 2021/6/1

【ラジオ出演情報】6月4日(金)20:00~FM802「802 BINTANG GARDEN」「BOOKSMASH -朝井リョウ 編-」(DJ樋口大喜)に朝井さんがご出演されます!『正欲』について、また他の話題も、あれこれ語っていただいています!(新潮社) - 2021/5/31

Real Soundで、朝井リョウさんのインタビューが公開されました。以下のURLよりご覧ください。(新潮社) - 2021/5/27

『正欲』、またまた重版がかかり、3刷になりました!ありがとうございます!!22日の日経新聞では池上冬樹さんの書評が掲載されました。 - 2021/5/15

本日放送の王様のブランチBOOKランキングにて、朝井リョウさんの「正欲」が2位にランクインいたしました。発売から2ヶ月を前に増刷、多方面からの反響も続々届いています!(新潮社) - 2021/5/14

【書評掲載情報】信濃毎日新聞5月1日に栗原康さんが、週刊新潮5月20日増大号には伊藤氏貴さんが、書評をご執筆くださいました!ありがとうございます!(新潮社) - 2021/5/13

ブクログの月間ランキング4月で1位、5月も引き続きキープ中!発売後2ヶ月。増刷してさらに読者が広がっています!ありがとうございます!(新潮社) - 2021/5/12

【記事掲載情報】本日5月12日発売のanan 2249号に朝井リョウさんインタビューが掲載されています。(新潮社) - 2021/5/6

朝井リョウさんの『正欲』、ブクログの月間ランキングで4月の1位でした!大増刷しています!今日発売のダ・ヴィンチ では、プラチナ本として紹介、朝井さんインタビューも掲載されています。この衝撃を体感してください!(新潮社) - 2021/4/23

【書評掲載情報】「サンデー毎日」5月2日号連載「これは、アレだな32 本当に正しい性的欲望」にて、帯の推薦コメントをお寄せいただいた高橋源一郎さんが『正欲』をとりあげてくださいました

【書評掲載情報】その2「何の否定も弁明もできないほどに、自分の奥底にあったものを鮮やかに見抜かれてしまった」南沢奈央さんがブックバンの「南沢奈央の読書日記」内に、書評を書いてくださいました(新潮社) - 2021/4/22

4月23日(金)AM7:00頃全国のFM局で放送の「FUTURESラジオ版 学問ノススメ」に朝井リョウさんがご出演されます。ノーカット版はnoteにて有料配信されるとのこと。併せてお楽しみに。(新潮社) - 2021/4/21

【書評掲載情報】★「週刊現代」(4/24号)に、千葉雅也さんの書評ーー「正しい欲望」しか認めたがらない社会の欺瞞をあぶり出す。境界線を問い直す小説★「本の雑誌」の新刊めったくたガイドに書店員・高頭佐和子さんの書評ーー朝井リョウ『正欲』にぶん殴られる!★「週刊ポスト」(4/30号)(慎)さん短評ーー安易に"多様性”をうたう社会の危うさ★東京新聞4月17日栗原裕一郎さんの3冊の本棚に掲載。★北海道新聞4月18日に加藤千恵さんの書評ーーとにかく読んでほしい。あなたに。この世のすべての人たちに。★読売新聞4月20日「エンターテインメント小説月評」に掲載。たくさん取り上げていただき、ありがとうございます。 - 2021/4/20

【重版御礼】『正欲』大増刷いたしました!ありがとうございます。二刷は今週出来、全国書店へと運ばれて行きます。また、新たな読者へと本が広がるこのタイミングに、作品執筆についての心境を表す著者コメントが届きました。ぜひ、『正欲』手に取ってみてください。(新潮社) - 2021/4/9

【朝井リョウサイン会終了御礼】昨日は三省堂神保町店さまでのサイン会にお越しいただきありがとうございました。様々な制限の中、ご協力いただいた方に心より感謝いたします。そして急な告知となり参加できなかった方にはお詫び申し上げます。またの機会に恵まれることを願っております。(新潮社) - 2021/4/9

【掲載誌情報】「週刊SPA!」に吉田大助さんによる朝井リョウさんのインタビュー記事が掲載されています。全文をwebで読むことができます。(新潮社) - 2021/4/7

【ラジオ情報】4月8日(木)9時半ごろからニッポン放送ラジオ 「垣花正のあなたとハッピー!」内「中瀬ゆかりのブックソムリエ」というコーナーで朝井リョウさんの本が紹介されます。(新潮社) - 2021/4/7

【掲載誌情報】本日発売の新潮5月号に『正欲』刊行記念として朝井リョウさんと村田沙耶香さんの対談、そして濱野ちひろさんによるロング書評を掲載しています。対談の試し読みはこちら(新潮社) - 2021/4/5

【朝井リョウさんラジオゲスト出演】【放送局】TBSラジオ「アフター6ジャンクション」FM90.5&AM954 【放送時間】4月6日(火)18時30〜50分ごろ(新潮社) - 2021/4/5

【掲載誌情報】『Numero TOKYO』5月号「男の利き手」に朝井リョウさんのインタビューが掲載されました。詳細はこちら(新潮社) - 2021/4/5

【好評発売中!】朝井リョウ『正欲』、ジュンク堂書店池袋店で売れ行き2位!「王様のブランチ」のブックコーナーでランキングが紹介されました。 - 2021/4/2

本日、深夜0時からは『世にも奇妙な君物語』最終話、「脇役バトルロワイヤル」です!最終話の主人公は上田竜也さん演じる役者。実はドラマでは再現できなかった秘密が、原作にはあります。両方楽しんでいただけたら幸いです。(講談社) - 2021/4/1

【朝井リョウさんラジオゲスト出演】【放送局】 TBSラジオ「アシタノカレッジ」 FM90.5&AM954 【放送時間】4月2日(金)22:20~23:00 生放送で朝井さんご出演です!※YouTube LIVE同時生配信されます(新潮社) - 2021/3/31

朝井リョウ『正欲』発売中です。書店員さんからの熱いメッセージをいただきましたのでいくつかご紹介させていただきます。(新潮社)

★ジュンク堂書店神戸住吉店・大橋加奈子さん「朝井リョウが凄いとこついてきた。やるせない。」

★うさぎや作新学院前店・丸山由美子さん「これは社会に対する挑戦状だ!」

★三省堂書店名古屋本店・田中佳歩さん「共感できるところがたくさんあるのに、めっちゃムカつく奴も出てくる……。本当におもしろかったです!!」

★TSUTAYA南古谷店石木戸美穂子さん「『正欲』は劇薬です。この本を読む以前の自分にはもう戻れません」 - 2021/3/26

本日発売の朝井リョウ『正欲』。公式サイトでは作品冒頭の試し読み、著名人の皆様からの熱いコメントが掲載されています。(新潮社) - 2021/3/26

今日、深夜0時からは『世にも奇妙な君物語』が放送。第4話、「13.5文字しか集中して読めな」で田中麗奈さん演じる主人公が直面するラストには、ゾワっとすること間違いなし! (講談社) - 2021/3/26

『スタ―』の読者プレゼントにご応募くださったみなさま、ありがとうございました。昨日200人の抽選を終え、今日から順次発送していきます。朝井さんによる手書き新聞「浅いが量で圧倒する新聞」第1号がプリントされた特製クリアファイルが、まもなくお手元に届きます!(朝日新聞出版) - 2021/3/26

【本日発売!】朝井リョウ『正欲』(新潮社刊)「自分が想像できる"多様性"だけ礼賛して、秩序整えた気になって、そりゃ気持ちいいよな――」収めきれない刃を隠し持つ、危険な書下ろし長篇小説 - 2021/3/25

【インタビュー記事情報】週刊SPA! 3月30日号「エッジな人々」に朝井リョウさんのインタビューが掲載されます。webでも公開予定。どうぞお楽しみに!(新潮社) - 2021/3/25

【本日朝井リョウさんラジオゲスト出演】「TFM山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」<ご出演時間>14時〜14時20分ごろ生出演!!(新潮社) - 2021/3/24

朝井リョウさんのサイン会についてはすべての回で定員に達したとのことです。たくさんのご応募、誠にありがとうございました。(新潮社) - 2021/3/24

4月8日(木)、『正欲』のサイン会が三省堂書店神保町本店にて開催されます。(新潮社) - 2021/3/23

【朝井リョウさんラジオゲスト出演】「TFM山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」<ご出演時間>3/25(木)14時頃、生出演されます!(新潮社) - 2021/3/22

いよいよ今週末の26日、『正欲』が刊行です!本日は帯付き書影を公開します。高橋源一郎さんの帯コメントにご注目ください。(新潮社) - 2021/3/19

今日、深夜0時からは『世にも奇妙な君物語 第3話「立て! 金次郎」』が放送されます。佐藤勝利さん演じる幼稚園教諭が迷い込む世にも奇妙な世界とは……。お楽しみに! (講談社) - 2021/3/15

作家生活10周年記念作品である『正欲』に対して、朝井さんから直筆のメッセージが届いています。意気込みを是非ご覧ください。(新潮社) - 2021/3/12

本日は『世にも奇妙な君物語』第2話、「リア充裁判」の放送です。「コミュニケーション能力促進法」が施行された世界。本当の「コミュニケーション」とは何か。主人公の葵わかなさんを待ち受けるラストに、あなたもあっと驚くはず。(講談社) - 2021/3/8

本日12時『正欲』公式サイトがオープンしました!書影も公開されています。冒頭の試し読みもできますので、ぜひご覧ください。(新潮社) - 2021/3/5

今晩、0時、WOWOWで!『世にも奇妙な君物語』第1話が放送されます。初回は黒島結菜さんがフリーライターを演じる「シェアハウさない」。viviでは朝井さんが原作について語っています。(講談社) - 2021/3/4

いよいよ明日、WOWOWで『世にも奇妙な君物語』第1話が放送されます。ミモレで朝井さんがインタビューに答えています。明日の予習にもぜひ! (講談社) - 2021/3/3

朝井リョウさんと村田沙耶香さんが『正欲』と村田作品をめぐって対談しました。その内容は4月7日(水)発売の「新潮」5月号に掲載予定です。ぜひチェックしてみてください。(新潮社) - 2021/3/1

2021年「波」3月号に朝井リョウさんのエッセイ『正欲』執筆日記第2回目が掲載されています。全3回を予定しています。(新潮社) - 2021/2/26

朝井リョウさん原作のWOWOWドラマ『世にも奇妙な君物語』の第1話がなんと、今日からHPで無料で見られます!書店さんには映像帯の文庫も並んでいるはず。ぜひ楽しんでください!(講談社) - 2021/2/26

本日で新潮社刊『正欲』発売一ヶ月前となりました。3月26日の発売日をどうぞお楽しみに。 - 2021/2/4

2021年波2月号に朝井リョウさんのエッセイ『正欲』執筆日記が掲載されています。朝井さんにとって初めての「舞台裏」の公開。今回から全3回の連載となっています。 - 2021/1/21

一昨日19日に放送されたTBSラジオ「荻上チキ・Session」で、社会学者の鈴木謙介さんが『スター』をお薦め本として紹介してくださいました!鈴木さん、ありがとうございます! - 2021/1/15

今月発売『#小説すばる』2月号の「新刊を読む」で、倉本さおりさんによる『スター』の鮮やかな作品評が掲載されています。「結局のところ、それは(「スター」とは:引用者補足)人が世界と懸命に向き合おうとするときに放たれる光なのだ」。倉本さん、ありがとうございました! - 2020/12/29

朝井さんのインタビューが掲載された日本経済新聞夕刊のデジタル版は、こちらになります。自分に不都合なこと書く: 日本経済新聞 - 2020/12/29

昨日12月28日、日経新聞夕刊文化面に朝井リョウさんのインタビューが掲載されました。現在発売中の『スター』そして来年3月発売予定の『正欲』について語られています。 - 2020/12/26

ドラマ『世にも奇妙な君物語』の特報映像がHPで解禁されました!ドラマ化帯付の原作文庫も書店さんに並び始めています。年末年始の休みに、ぜひ! (講談社) - 2020/12/21

いま発売の「anan」はエンタメ特集。「一瞬で世界を変える“読書”の魔法。」と題されたBOOKコーナーでは、三浦天紗子さんと瀧井朝世さんが、今年話題になった小説について対談。『スター』も取り上げられています!(朝日新聞出版) - 2020/12/18

現在発売中の『ダ・ヴィンチ1月号』「2021年の隠し球はコレだ!」の記事、新潮社の筆頭に朝井リョウ『正欲』について掲載されています!来年3月末刊行予定、お楽しみに - 2020/12/18

『スター』の帯に、作家生活10周年記念プレゼントの応募券がついていることにお気づきでしょうか。その内容が決定しました!朝井さんは幼少期より、さくらももこ先生の『神のちからっ子新聞』や漫画作品のおまけページ等、「手書きかつ情報量満載のもの」が大好きだったとのこと。その想いを込めて、朝井さんによる手書き新聞を両面にプリントしたクリアファイルを制作中です。もちろん裏と表で内容は異なるので、来春発売予定の『正欲』で応募できるプレゼントと併せて全4面の情報量となります。手書きのミニエッセイ、小ネタ、イラスト等でぎっちぎちのクリアファイル、ぜひ続けてご応募ください! - 2020/12/11

2020年の文学状況を振り返る記事が掲載される時期になりました。12月8日付の日本経済新聞「回顧2020」では、「想像力『ポスト真実』に対抗」という見出しで今年を象徴する作品が取り上げられるなか、朝井さんの『スター』も紹介されました! - 2020/11/29

「変わる時代 二人の行方」読売新聞の読書面「本よみうり堂」に書評が掲載されました!評者は女優の南沢奈央さんです。「二人の目の前の靄が晴れている爽快感は見事」尚吾と紘に寄り添いながら紹介いただき、ありがとうございます。(朝日新聞出版) - 2020/11/28

朝日新聞読書面に『スター』の書評が掲載されました!評者は大矢博子さんです。明日は読売新聞にも書評が掲載予定。年末年始、今年を振り返り、来年に想いを馳せる一冊として、ぜひ!(朝日新聞出版) - 2020/11/28

張り巡らされた伏線。予想もできない結末。オチがすごすぎると超話題、累計27万部の朝井リョウさん『世にも奇妙な君物語』が来年3月、WOWOWでドラマ化決定!映像化帯付きの本は12月中旬あたりから、書店に並びます。お楽しみに!(講談社) - 2020/11/24

11月22日の産経新聞に書評が掲載されました。評者はライターの瀧井朝世さんです。瀧井さん、ありがとうございます!「著者が直面する壁と覚悟」は、鑑賞者である私たちにも身に覚えのある問いであることを教えてくれます。 - 2020/11/16

本日発売の「新刊ニュース」12月号の巻頭インタビューに朝井さんが登場。聞き手は三浦天紗子さん。「読み応え抜群の最新刊について、10周年の重みについて」たっぷりお話しを伺っていただきました! - 2020/11/12

本日発売の「週刊新潮」11月19日号の書評コーナー「読書万感」で『スター』を取り上げていただきました!「“星の評価”が溢れる現代に本物の“星”を探す物語」評者は家庭料理研究家の奥薗壽子さん。読者の目線に近いところから、この作品が差し出している問いのかたちを紹介してくれています! - 2020/11/10

明日10日放送のJ-WAVE「GOOD NEIGHBORS」に、朝井さんがオンラインでゲスト出演!13時15分頃から登場されます。ナビゲーターのクリス智子さんが、最新作『スター』についてどんな話を引き出してくれるか、楽しみにしています! - 2020/11/5

昨日発売「日経エンタテインメント!」12月号に『スター』をめぐるインタビュー記事が掲載!「今の時代と人間の内面を的確に紡ぐ“直木賞作家”デビュー11年目の問いかけ」 - 2020/10/31

「AERA」の著者インタビューがAERA dot.に転載。Yahoo!ニュースでも配信されました! - 2020/10/27

「AERA」11月2日号【この人のこの本】に『スター』をめぐる著者インタビューが掲載!「急速に価値観が変わる時代に表現することの意味を問う」聞き手は、濱野奈美子さんです。 - 2020/10/23

FM802「802DINOSAUR」に朝井さんがリモート出演します。DJの樋口大喜さんは朝井さんの大ファン。今晩28時台から、熱いトークをご期待ください! - 2020/10/22

「女性セブン」11月5・12日号の【魅惑の新刊レビュー】で『スター』を取り上げていただきました!評者は温水ゆかりさんです。 - 2020/10/17

「週刊朝日」の著者インタビューがAERA dot.に転載。Yahoo!ニュースでも配信されました! - 2020/10/16

明日放送のTBS「王様のブランチ」BOOKコーナーの特集に朝井さんが登場します!『スター』について、存分に語っていただいています。お楽しみに! - 2020/10/15

本日発売「Pen」の特集【本をめぐる冒険。】に朝井さんのエッセイが掲載されます。“時間をかけてでも本を読む意義とは、何だろうか?”という問いに対して、『スター』の制作過程に触れながら執筆されています! - 2020/10/14

本日14日付の朝日新聞夕刊に『スター』のインタビューが掲載されています。 - 2020/10/13

本日発売「週刊朝日」10月23日号の「書いた人」にインタビュー記事が掲載されています。聞き手は、仲宇佐ゆりさんです。 - 2020/10/10

「文藝春秋」11月号(発売中)の「著者は語る」(380ページ)にインタビュー記事が掲載されています! - 2020/10/9

朝日新聞社のWEBサイト「好書好日」に『スター』についてのロングインタビューが配信されました!

聞き手は瀧井朝世さんです。 - 2020/10/7

朝井リョウ「変化する時代と、質と価値」

「ほんのひきだし」に寄稿されたエッセイです

インタビューInterview

インタビューInterview

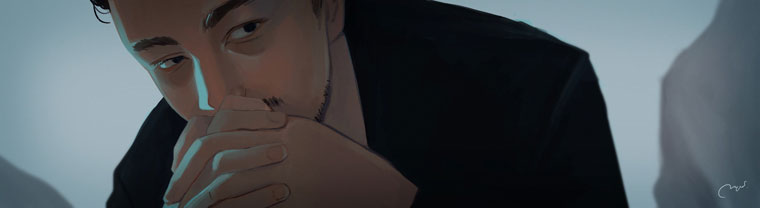

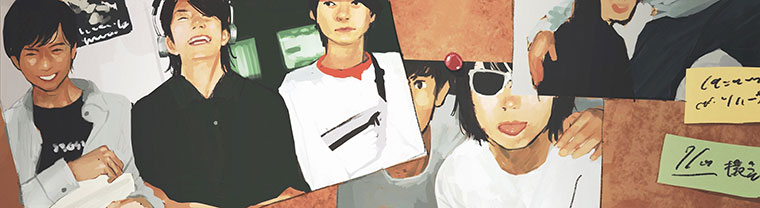

新しい世界への扉をノックするのは、次世代スターの産声だ――今回話を聞いたのは、第38回ぴあフィルムフェスティバル(以下、PFF)でグランプリを受賞した立原尚吾と大土井紘。二人ともまだ大学三年生ということ、そして二人で一つの作品を監督するという珍しい形式だったことから、受賞時から注目度が高い。プロボクサーを目指す青年の日々を描いた異色の受賞作『身体』については前編(https://www……)でたっぷり語ってもらったので、後編では、二人のこれまでとこれからについて訊いていく。

――まず、お二人が映画を制作し始めたきっかけをそれぞれ教えていただけますでしょうか。

立原尚吾(以下、立原) 僕は完全に祖父の影響だと思います。高校三年生のときに亡くなったのですが、物心ついたときから映画好きの祖父が世界の名作を片っ端から観せてくれたんです。「質のいいものに触れろ」というのは祖父の口癖で、祖父の家にはどんなDVDもあったのでよく遊びに行っていましたね。「名作はやっぱりスクリーンに限る」ともよく言っていて、小学生になると都内の、名画座も含めた色んな映画館に連れて行ってもらいました。名画座ってたまに、学生映画の特集とか、美大の学生さんの卒業制作の上映とか、そういうこともやるじゃないですか。中学生のころに初めて学生映画というものを観て、自分もできるかもしれない、やりたい、って思ったんです。そのあたりから、学校でも文化祭の映像とかを率先して担当するようになりました。

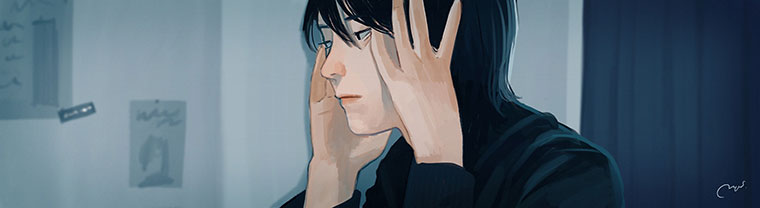

大土井紘(以下、大土井) 俺は、上京して初めて尚吾に色んな映画館に連れて行ってもらって、まずでかいスクリーンに感動しました(笑)。地元が小さな島なんで、本当に何にもなかったんですよ、遊ぶところとか。でもとにかく綺麗な景色が沢山あったんですね。家から五分で海にも山にも行ける、みたいな環境で、やっぱそういうところにいたからか、まず自然と写真を撮り始めました。ありがたいことにスマホは割と早い段階で持たせてもらっていたので、どんどんカメラにハマっていって、どの角度からどう撮ればこの景色が一番かっこよく撮れるだろうか、みたいなことばっかり考えていました。それから短い動画も撮るようになって、アプリで編集も覚えて、役所から頼まれて島のPR映像とか撮らせてもらって……っていう感じですかね。

――聞けば聞くほど真逆な印象ですが、それが独特のコンビネーションを生み出しているんでしょうね。そんな二人が、映像系の大学ではない一般の大学の映画サークルで出会われて、一緒に一つの作品を創るようになったのは何故なのでしょうか。

先ほど祖父が高校三年生のときに亡くなったと話しましたが、つまりちょうど受験期だったんですね。僕は映像系の学部のある美大に行きたかったのですが、祖父が晩年特に薦めてきたのが鐘ヶ江誠人監督の作品で。鐘ヶ江監督って今では海外でも評価される巨匠って感じですけど、もとは命志院大学の映画サークル出身なんです。僕も鐘ヶ江作品が大好きなので、監督と同じ道程を歩みたくなって……。紘とはそこで出会いました。初めはびっくりしました、映画サークルなのに映画のこと全然知らないし(笑)。でも、自分がかっこいいと思うものをかっこよく撮る才能がすごかった。組んでわかったんですけど、紘は僕が苦手なことが得意なんですよ。だからすごく助けられたし、全然違う道のりでここまで来たけど、二人が組んだことは必然だったのかなとも思います。

1995年生まれ。命志院大学4年生。『身体』で第39回ぴあフィルムフェスティバルグランプリを受賞。映画好きの祖父の影響で幼少期より世界中の名作を鑑賞、大学入学と共に自主製作を始める。細部にこだわった演出等による完成度の高さが評判を呼び、関東学生映画祭など様々な映画祭で評価を得る。卒業後は鐘ヶ江誠人組に監督補助として参加予定。好きな監督は鐘ヶ江誠人、ビクトル・エリセ。

いや、他の奴がみんな尚吾のストイックさに心折られて潰れていっただけです――っていうのは冗談ですけど、ちょっとだけ本当だと思います(笑)。俺はもともと、尚吾タイプの映画大好き系の友達に誘われてサークルに入ったんですけど、その友達が先に尚吾と組んで、すぐに辞めちゃったんです。尚吾はまあ仲間内でも結構厳しく指摘するタイプなので、映画大好き同士ではうまくいかなかったんでしょうね。俺は傍からどっちの言い分も聞いていて、どっちもそれぞれ正しいことも正しくないことも言ってるなって思っていました。そんな感じでいたら尚吾に注意できる奴っていうのが俺しかいなくなっちゃって、そのうち俺もカメラを回しながら演出するようになって、頼られることも多くなって、いつの間にか共同監督になっていったって感じです。

――二人で監督、というのはなかなか珍しいと思うのですが、お二人含めスタッフ全体の役割分担などはどうなっているのでしょうか。

紘は直感というか野生の勘というか、そういうもので決断することができるし、失敗を恐れないんですよ。それまで映画じゃなくて写真に多く触れてきた人なので、僕にはない、最大瞬間風速みたいな撮り方ができるんです。僕は結構慎重派なので、動きのあるシーンは紘に任せて、僕は静かな、表情や台詞で魅せるようなシーンに注力しました。あとは音入れなどのダビング作業、そういう細かい、やすりで削って完成度を上げるみたいな作業もほとんど僕かな。

失敗を恐れないっていうより、俺は、失敗して恥ずかしいっていう感情があんまりないのかもしれないなと最近思います。これまで尚吾と組んでダメになった奴、俺をサークルに誘った友達とかは、尚吾から「ここがダメだ」って指摘されたり、変なことになるかもしれないけど試しにこんなことをしてみました、みたいなことに対してやけに恥ずかしがってた気がするんです。だけど俺はそもそも自分が撮るものが映画として優れているとは思っていなかったので、色んなことに対するハードルが低かったんでしょうね。主演を引き受けてくれたボクサーをかっこよく撮ることだけを考えていたので、それが尚吾にとっては新鮮だったのかもしれません。

1995年生まれ。命志院大学4年生。『身体』で第39回ぴあフィルムフェスティバルグランプリを受賞。出身の島には映画館がなく、観るより撮ることを趣味としていた。大学で立原に出会い、自主製作を始める。『身体』が長編の初監督作であり、主にボクサーパートの撮影を担当。既存のルールを打ち破るような躍動感溢れるダイナミックな映像に賞賛が集まった。趣味は地元で遊ぶこと、身体を動かすこと。

とはいえ、前後の繋がりとか全く考えずカメラを回し始めたりするので、驚かされることも多かったですけどね(笑)。でもそういうことも含めて、紘とする映画作りはすごく楽しかったです。スタッフ全体の役割分担というと、後輩にひとり人たらしがいて、そいつが他のスタッフをまとめてくれていたのも大きかったですね。

ああ、確かに。泉っていう後輩が助監督についてくれてたんですけど、そいつの存在は結構でかかったかも。一つ下なんですけど、照明とか音声とか、他のスタッフたちをまとめてくれてたんですよね。普段はいじられキャラで、自分では全然作品撮ったりしない奴なんですけど、なんか人の懐に入るのがうまいというか。おかげで俺たちは二人だけで集中して話し合ったりとか、そういうことができていました。

――審査委員長の舟木美登利監督からは、「誰もがスマートフォンで動画を撮れるようになった時代を反映するかのように、今回は特に若いクリエイターによる新しい感覚に満ちた作品が多かった」という講評がありました。お二人もまさに早熟な才能だと思いますが、次回作や今後について、お話しできる範囲で教えてください。

つい先日、命志院大学のプロモーションムービーの制作依頼があったんです。グランプリ受賞を知った大学関係者の方がお声がけくださったんですが、やっぱり自分の力ではできないことも多いと痛感しました。第一志望の進路は、鐘ヶ江誠人組に弟子入りすることです。さすがに狭き門すぎるのかなとも思いますが、舟木美登利監督ももともとは鐘ヶ江組で長く下積みを経験したと聞きますし、僕も本物の実力を身につけるために質の高い環境に身を置きたいと考えています。将来の夢は、祖父と巡った映画館を満席にするような作品を監督することですかね。とにかく、本物の実力を持った、本物の映画監督になりたいです。

俺はとりあえず、地元で海や山を撮っていたときと同じように、自分がかっこいいと感じたものをかっこよく撮る、ということを極めたいと思います。それで創った映像が、尚吾が連れて行ってくれたような映画館の大きなスクリーンで、最高の音響でバーンと上映されるようなことがあればすごく幸せだなって思いますね。

最後に「本当にナイスコンビですね」と問いかけると、二人は「そうですかねえ」と声を揃え、笑った。まさに新しい世界への扉をノックする次世代スターとなり得る二人のこれからに、期待が募る。 (聞き手・池谷真理子)

登場人物Character

登場人物Character

立原尚吾1995年生まれ。命志院大学4年生。『身体』で第38回ぴあフィルムフェスティバルグランプリを受賞。映画好きの祖父の影響で幼少期より世界中の名作を鑑賞、大学入学と共に自主製作を始める。細部にこだわった演出等による完成度の高さが評判を呼び、関東学生映画祭など様々な映画祭で評価を得る。卒業後は鐘ヶ江誠人組に監督補助として参加予定。好きな監督は鐘ヶ江誠人、ビクトル・エリセ。

立原尚吾1995年生まれ。命志院大学4年生。『身体』で第38回ぴあフィルムフェスティバルグランプリを受賞。映画好きの祖父の影響で幼少期より世界中の名作を鑑賞、大学入学と共に自主製作を始める。細部にこだわった演出等による完成度の高さが評判を呼び、関東学生映画祭など様々な映画祭で評価を得る。卒業後は鐘ヶ江誠人組に監督補助として参加予定。好きな監督は鐘ヶ江誠人、ビクトル・エリセ。 大土井絋1995年生まれ。命志院大学4年生。『身体』で第38回ぴあフィルムフェスティバルグランプリを受賞。出身の島には映画館がなく、観るより撮ることを趣味としていた。大学で立原に出会い、自主製作を始める。『身体』が長編の初監督作であり、主にボクサーパートの撮影を担当。既存のルールを打ち破るような躍動感溢れるダイナミックな映像に賞賛が集まった。趣味は地元で遊ぶこと、身体を動かすこと。

大土井絋1995年生まれ。命志院大学4年生。『身体』で第38回ぴあフィルムフェスティバルグランプリを受賞。出身の島には映画館がなく、観るより撮ることを趣味としていた。大学で立原に出会い、自主製作を始める。『身体』が長編の初監督作であり、主にボクサーパートの撮影を担当。既存のルールを打ち破るような躍動感溢れるダイナミックな映像に賞賛が集まった。趣味は地元で遊ぶこと、身体を動かすこと。

千紗尚吾のパートナー。フランス料理店「レストランタマキ」で修業中。

千紗尚吾のパートナー。フランス料理店「レストランタマキ」で修業中。 泉尚吾と紘がいた映画サークル時代の後輩。会員制のサロンを主宰。

泉尚吾と紘がいた映画サークル時代の後輩。会員制のサロンを主宰。 鐘ヶ江誠人制作会社NLTに在籍する日本を代表する映画監督。

鐘ヶ江誠人制作会社NLTに在籍する日本を代表する映画監督。

占部鐘ヶ江の監督補助。尚吾の先輩にあたる。

占部鐘ヶ江の監督補助。尚吾の先輩にあたる。 浅沼スクリプター。鐘ヶ江組の常連で、かつては映画監督を志していた。

浅沼スクリプター。鐘ヶ江組の常連で、かつては映画監督を志していた。 長谷部要磯岡ジムに所属するプロボクサー。尚吾と紘の受賞作『身体』に出演。

長谷部要磯岡ジムに所属するプロボクサー。尚吾と紘の受賞作『身体』に出演。

玉木耀一千紗の勤めるレストランのオーナー・シェフ。

玉木耀一千紗の勤めるレストランのオーナー・シェフ。 國立彩映子俳優。鐘ヶ江監督作品の常連で、これまで三作品に出演。

國立彩映子俳優。鐘ヶ江監督作品の常連で、これまで三作品に出演。 天道奈緒若い世代に絶大な人気を誇るインフルエンサー。

天道奈緒若い世代に絶大な人気を誇るインフルエンサー。

カウントダウンCountdown

カウントダウンCountdown

こういう環境を求めていたのだ。作品の質を上げるためにはどうすればいいのか、撮影が終わった後もずっと考え続けている人たちばかりの世界。

こういう環境を求めていたのだ。作品の質を上げるためにはどうすればいいのか、撮影が終わった後もずっと考え続けている人たちばかりの世界。 俺、そういう文脈とか関係性みたいなものからできるだけ外れたくて、こうやってフラフラしてるのかもしれません。

俺、そういう文脈とか関係性みたいなものからできるだけ外れたくて、こうやってフラフラしてるのかもしれません。

紘がもう、世に出ている。俺のほうが絶対に、質の高い映像を作り出せるのに。

紘がもう、世に出ている。俺のほうが絶対に、質の高い映像を作り出せるのに。 いいことだと思うんですよ。動画投稿とかするときの、とりあえずクオリティ気にせず世に出しちゃえって感覚。百点まで質を高めてから、っていうほうが無理ですもん。

いいことだと思うんですよ。動画投稿とかするときの、とりあえずクオリティ気にせず世に出しちゃえって感覚。百点まで質を高めてから、っていうほうが無理ですもん。

影響力もお金もいらない。理念に共感してくれる人と繋がりたい。

影響力もお金もいらない。理念に共感してくれる人と繋がりたい。 差し出す人の動機はどんなものでも、差し出されたものを受け取って喜んでいる以上、私たちがそのやりとりの良し悪しを判断することはできないのかなって。できないっていうか、判断しようとしても仕方ないっていうか。

差し出す人の動機はどんなものでも、差し出されたものを受け取って喜んでいる以上、私たちがそのやりとりの良し悪しを判断することはできないのかなって。できないっていうか、判断しようとしても仕方ないっていうか。

勝ち負けがハッキリしているリング。再生回数という可塑性にまみれた指標によって、対価が変動するプラットフォーム。

勝ち負けがハッキリしているリング。再生回数という可塑性にまみれた指標によって、対価が変動するプラットフォーム。 今のほうが、やさしい時代だと思うんですよね。大学時代は雑用しかやらせてもらえなかった俺でも、スターを見るような目で慕ってくれる人に出会えたわけですから。

今のほうが、やさしい時代だと思うんですよね。大学時代は雑用しかやらせてもらえなかった俺でも、スターを見るような目で慕ってくれる人に出会えたわけですから。

メッセージMessage

メッセージMessage

小説を連載することは

子どものころからの夢でしたが、

いざ現実になったとき、新聞の影響力は

小さくなっていました。

そんな認識のズレを行き来するうち

削り出てきた文章たちです。朝井リョウ朝井リョウ「変化する時代と、質と価値」

Illustration ©YUKISHITA MAYU