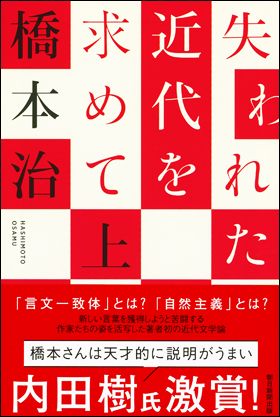

失われた近代を求めて 上

失われた近代を求めて 上

橋本 治

ISBN:9784022630858

定価:1870円(税込)

発売日:2019年6月10日

四六判並製 376ページ 選書0985

近代日本文学の黎明期に誕生した「私」をめぐる二つの小説――田山花袋『蒲団』と二葉亭四迷『平凡』が、文学の未来に残した可能性と困難。なぜ彼らは新しい文体を必要としたのか?

『古事記』に始まり、平安後期の慈円による『愚管抄』を経て、二葉亭四迷の翻訳『あひびき』に至るまで模索されてきた日本語文体は、言文一致体の誕生によって一つの完成をみる。

新しい言葉を獲得していく書き手たちのドラマを、小説家の視線と身体性から鮮やかに描き出す「第一部 言文一致体の誕生」。

つづく「第二部「自然主義」と呼ばれたもの達」では、「言えない」を主題とする小説として生まれた「自然主義」が、いつしか赤裸々な「自分のこと」を告白する私小説へと変貌する姿を活写していく。

橋本治がはじめて近代日本文学の作品群と向き合いながら、「近代」の組み立て直しを試みる本格評論