検索結果

キーワード入力値

該当数は 5606 件、全 351 ページです。

分類で絞り込み

1100円(本体価格)/1210円(税込価格)

ケダマ、クーちゃん、テツオ。性格も、好きな食べ物も、やることなすこと、てんでんばらばらな3匹の猫。そのバラバラな感じが妙におかしくて、癒やされて、時にビックリさせられて……。

マンガ家は仕事柄、一日の大半を机の前で過ごします。そんな仕事中の飼い主なんてお構いなし! 邪魔したいのか、はたまた格好のネタを提供したいのか、猫たちは奇想天外なことを次から次へとやらかします。

夜、布団で眠ろうとすればモミモミされ、気持ちよく寝ていれば叩き起こされ……。24時間ずっと一緒の暮らしは、ありふれた日常を少しずつ特別なものに変えてくれました。

朝日新聞土曜別刷りbeでの大好評連載はもちろん、本書でしか読めない描き下ろし漫画4編、描きおろしカット30点に加え、充実のオマケも収録! 大人気猫エッセイ、待望の第2弾です!

1200円(本体価格)/1320円(税込価格)

【商品説明】

隠れ身の術、忍び込む為の「陽忍術」と「陰忍術」、調査・謀計・情報伝達の術、戦術、武術、移動の術、心理術…etc。本書では忍術学園の生徒・先生たちが用いるありとあらゆる“忍術”と、それらの術や作戦、戦法がどのように用いられるか(=“用術”)に焦点を当てて徹底解説します。

各イラストには出典ページが明記されており『落第忍者乱太郎』のどこで描かれた術なのかが一目で分かる、実用的な構成になっています。コミックスと併せて読むことで、忍者への理解が一層深まること間違いなし。子どもから大人まで大満足の一冊です。

そして、巻頭には尼子騒兵衛先生描き下ろしのマンガ作品も収録します。本書のために描き下ろされたカバーイラストとともにお楽しみください。

『落第忍者乱太郎』のキャラクターを紹介する「天之巻」、忍器にスポットを当てた「地之巻」に続く、三作目「人之巻」。本書をもって《忍たまの友》シリーズ、堂々完結です。

■巻頭カラー企画

・マンガ:「忍たまの友」の謎を探れ! ★尼子騒兵衛先生描き下ろし作品収録

・コラム:「乱・きり・しんとときどき土井先生の忍者の基礎講座」

■一之巻:隠れる

■二之巻:忍び込む

■三之巻:情報を集める・伝える

■四之巻:戦う・戦術

■五之巻:移動する・ワナ

■六之巻:心理術・呪術・幻術

■おわりに

■索引

1500円(本体価格)/1650円(税込価格)

春~秋までたっぷり着回せる、コスパ最高のウエアが編める作品集。現役スタイリストのアドバイスを取り入れた“本当に使える”デザインが満載です。さらに「編んだのに着こなしに迷う!」という方のために、コーデのヒントもしっかり収録。編んだあとも長く楽しめる1冊です。

1000円(本体価格)/1100円(税込価格)

シリーズ累計65万部突破!「科学で解けないナゾはない」が信条のIQ200の天才少年・謎野真実が通う小学校で、学園祭のたびに災いを起こすという「学校霊」が姿を現した!心霊写真や妖怪パクパクの出現、王冠に響く謎の声など怪事件が続き校内はパニックに……。真実と学校霊の直接対決が始まる!

1500円(本体価格)/1650円(税込価格)

古代から現代へ向けて、年号ゴロ合わせを作る歴史の旅を続ける子どもたち。秀吉の天下統一から日本国憲法発布までを収録した下巻では、先生のライバルも登場し、年号ゴロ合わせのラップバトルが展開される。ストーリーを読み進めるうちに、日本史上の主要な年号99件を覚えることができる。

1500円(本体価格)/1650円(税込価格)

公民館の歴史塾に集まった子どもたち。「信長は、いちごパンツ(1582)で殺された!」「戦国終(1590)わった、秀吉の天下統一!」――仙人のような風貌の先生はハイテンションでゴロ合わせ連発!だが、実はゴロ合わせが大の苦手だった。先生が杖をトン!と突くと、子どもたちは年表の中の世界にタイムワープ。ゴロ合わせを作る歴史の旅が始まった――。上下巻合わせて、日本史上の主要な年号99件を収録!上巻は「奴国の金印」から「長篠の戦い」まで。

1200円(本体価格)/1320円(税込価格)

鉄道大国ニッポンには、実にさまざまな電車が存在します。日本列島をつなぐかっこいい新幹線や特急列車、各都市で活躍する通勤列車や地下鉄など。小学校中学年をメインターゲットに、透過イラストや美しい写真でジャンルごとに鉄道を解説します。

720円(本体価格)/792円(税込価格)

篠原烏童による異世界×ミステリアス・ファンタジー、シリーズ開幕!

衰退しつつある世界。そこでは、姿は見えず、目的不明の<隠―カクリ―>と呼称される未知の存在、異世界からの浸食が関係する奇妙な事件が人々の存在を脅かしていた。

そして東京では、元刑事・迅ユズリハが、職務中の事故により視力を失った引き換えに〈隠〉とその世界を視る能力を得、〈隠〉の正体を解き明かそうとする警察に民間人として協力していた。

迅のかたわらに補助・支援のために警察から支給された盲導犬型ロボットの相棒〈イディーン〉が寄り添い彼を支える。

〈隠〉に関わる事件の謎を追うなかで迅と〈イディーン〉は、現実世界と異世界が交錯する事象にたびたび遭遇するが――。

人間と機械、そして異世界の存在が織りなす物語はまだ謎に包まれている。

3300円(本体価格)/3630円(税込価格)

米国は1960年代から核攻撃に備え「警報即発射」を準備してきた。本書は米国に向けた核ミサイル発射直後に起こりうるシナリオを、合法的に公開できるギリギリまで描く。証言や機密文書によるノンフィクションとフィクションが交錯する物語。

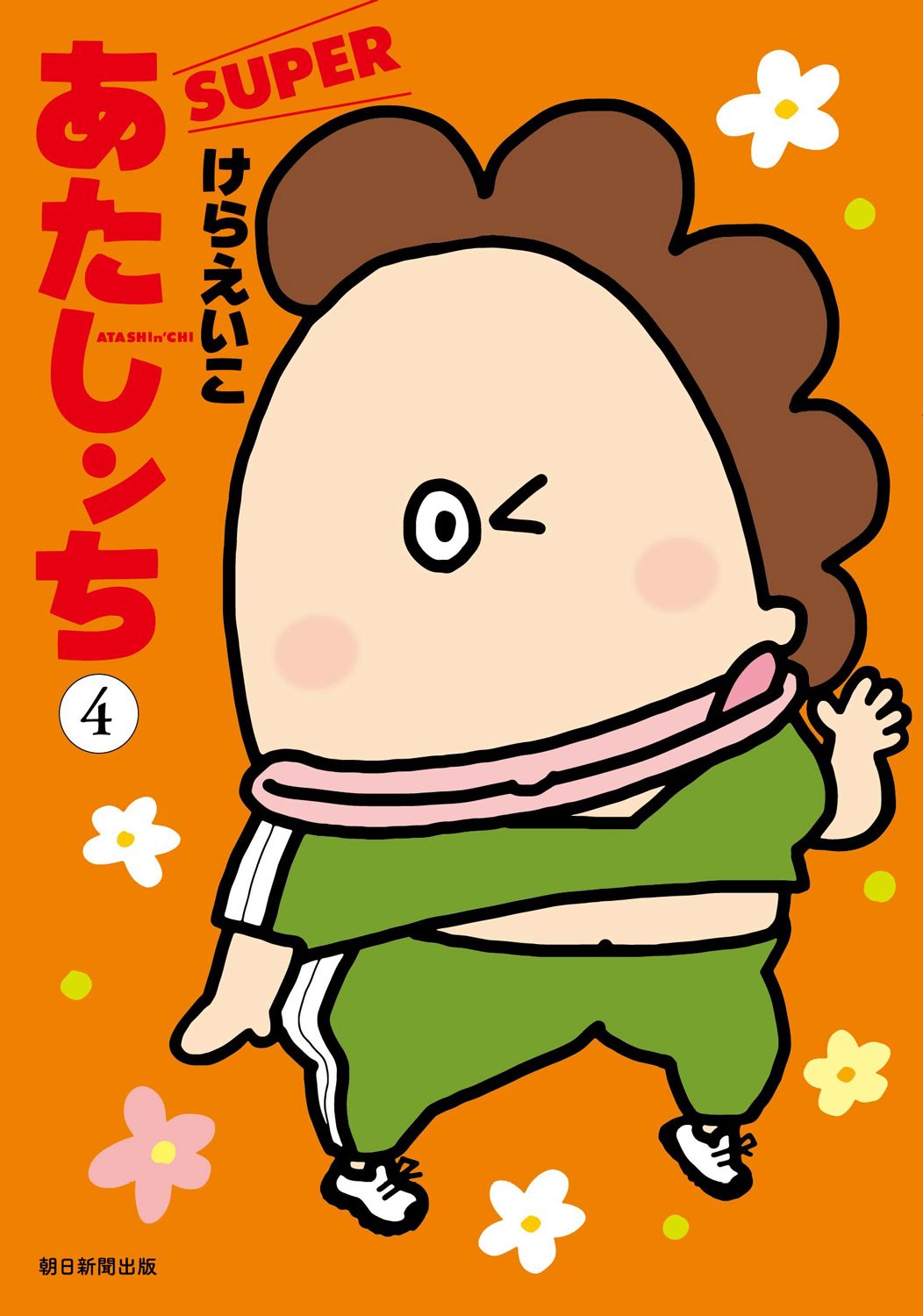

900円(本体価格)/990円(税込価格)

お待たせしました!「AERA」で大好評連載中の「あたしンち」第4弾です。2024年~25年に描かれた「オール新作」の中から、けら先生が厳選した62話を収録しました。母、みかん、ユズ、父、タチバナ家の人々がみんなを笑わせて、ハッピーにしてくれます。